ロックマンがペダルになって帰ってきた!

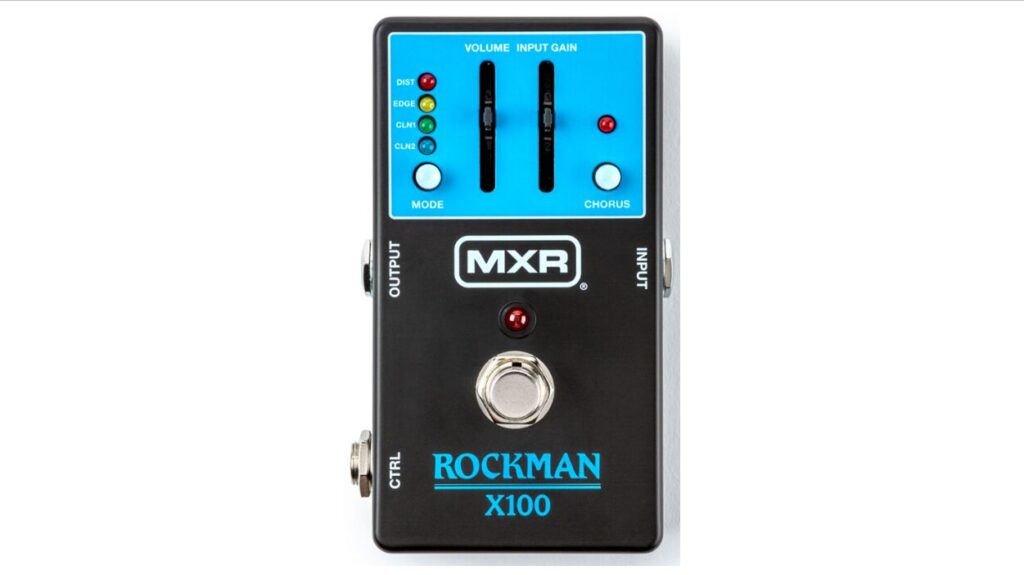

これはまさかの展開でした。あのRockman X100が、MXRからコンパクトペダルとして登場。1980年代にTom Scholz(トム・ショルツ)が設計した伝説のヘッドフォンアンプ、その名もRockman X100が、40年の時を経て現代のボードに収まるサイズで復活しました。

今回のX100は、単なるヴィンテージ機材の模倣ではありません。Tom Scholzの設計思想を継承したMXRが、公式に“本家ロックマンのDNA”を受け継いだペダルを出したという点が、大きな意味を持ちます。

特に注目すべきは、音の輪郭や質感ではなく「音の使われ方そのもの」まで意識されているところ。録音現場での扱いやすさ、バンドアンサンブルの中で埋もれない中域の押し出し感、それでいて他の楽器とぶつからないEQ設計……。いずれも、80年代の名盤を支えたロックマンの特性を深く理解したうえで作られていることが伝わってきます。

オリジナルのRockman X100は、ボストンのサウンドを象徴するあのクリーン&コーラスを実現するためのツールとして、数々のレコーディング現場で使われてきました。Def Leppardの『Hysteria』、Joe Satrianiの『Surfing with the Alien』など、80年代を彩る名盤の音が、この小さな筐体に詰まっています。

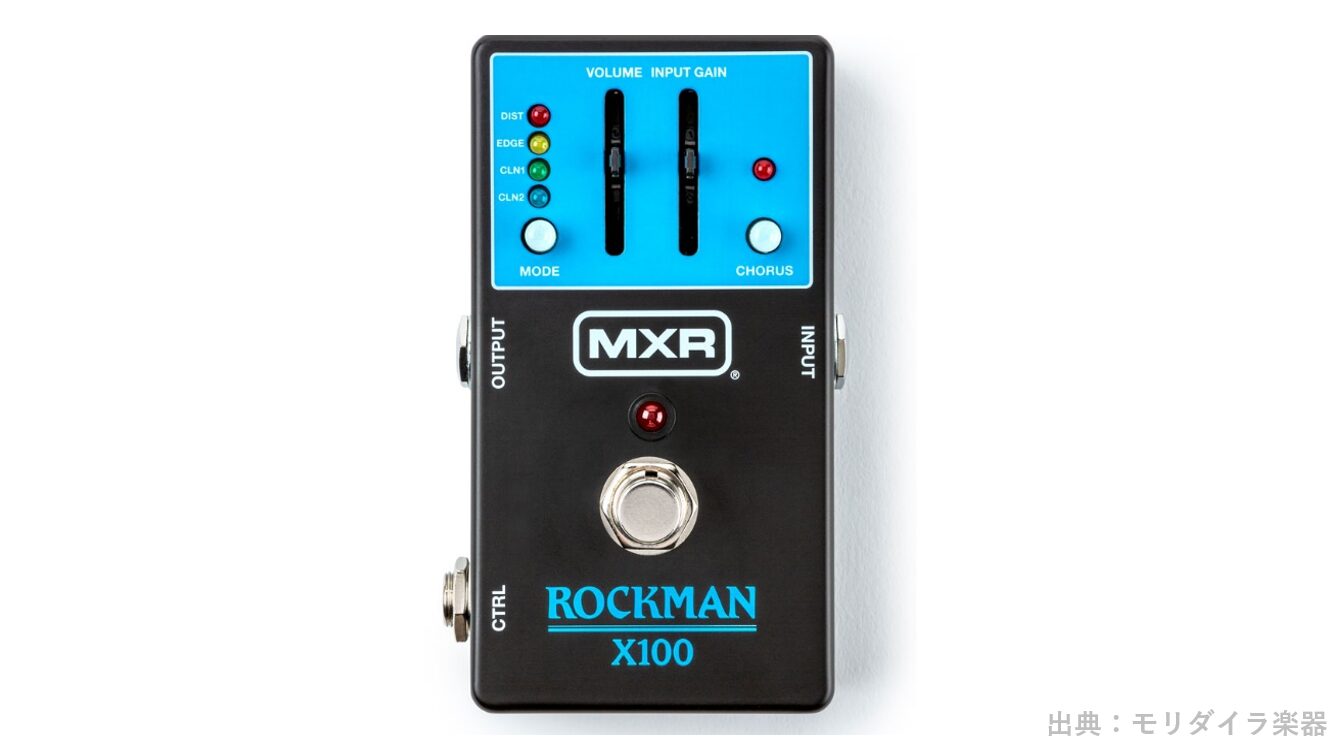

見た目からして80年代感たっぷりの仕上がり。マットブラックの筐体にブルーのアクセント。小さいけどズシッと詰まった存在感があり、持った瞬間にちょっとテンションが上がりました。

元祖のサウンドはここから聞けます。↓↓

4モード+コーラス搭載の多機能アナログ・ペダル

出典:モリダイラ楽器

このペダルの最大の特徴は、オリジナルX100の4つのプリセットモードをすべて搭載していることです。

- Clean 2:透明感のあるサウンド。まさに“あの音”。Def Leppardのような煌びやかなクリーン。

- Clean 1:中域にフォーカスされたアンプライクなトーン。ちょっと太めでパンチのあるサウンド。

- Edge:中程度の歪みで、ピッキングのニュアンスにも敏感。インプットゲイン次第で結構歪みます。

- Distortion:リードにぴったりな伸びやかなディストーション。ややソリッド寄りの80s的高域が気持ちいい。

さらにコーラスはMN3007 BBDチップを使用したアナログ仕様で、ステレオ出力にも対応。空間的な広がりが加わると一気に80年代のアリーナが目の前に広がるような感覚になります。

ちなみにモード切替はフットスイッチまたは外部スイッチにも対応。内部DIPスイッチでステレオ/モノ切替も可能です。

どんな環境でも“あの音”が出る

このペダル、使い方の自由度がかなり高いです。ラインでそのままオーディオインターフェースに繋ぐも良し、アンプのリターンに入れてプリアンプ的に使っても良し。もちろん普通にクリーンアンプのインプットにもOK。

実際に試したところ、ステレオ環境だとやはり真価を発揮します。コーラスの広がりが気持ちよく、リバーブやディレイを重ねるともう完全に「80sシティ」行きの片道切符です。ディストーションモードにコーラスを合わせてアルペジオを鳴らすと、ライブ映像が頭に浮かぶような感覚すらあります。

エッジモードでは、ギターのボリューム操作に対する追従性が高く、ブーストやカッティングにも対応しやすい印象。リードで鳴らすと、コンプ感の効いたスムーズなトーンが前に出てきます。

MXR Rockman X100:価格の評価と注意点

価格は税込42,900円(税抜39,000円)。円安やアナログ設計のコストを考慮すれば理解できる価格ではありますが、やはり“お手軽”とは言えないかもしれません。

ただ、このペダルにはヘッドフォンアンプ4機種+ステレオコーラスがまるごと入っていると考えれば、単純計算でも1モードあたり約8,000円ほど。そう考えると、価格に見合う価値は十分にあるように感じました。

とはいえ、トーンの幅が広くはないので「いろんなジャンルを一本で」という目的には向かないかもしれません。また、EQでの細かい音作りは外部エフェクトに頼る必要があります。

MXR Rockman X100:おすすめポイント

MXR Rockman X100は、ただの懐古趣味にとどまらない、本当に“使える”サウンドを提供してくれるペダルです。とはいえ、やはり特徴の強いモデルでもあるため、ハマる人にはとことん刺さる一方で、万人向けではない部分もあります。以下に、どんなプレイヤーにおすすめできるのか、詳しく見ていきます。

まず何より、1980年代のアリーナロックやAOR、ポップメタル系のギターサウンドに魅力を感じる人にはドンピシャです。BostonやDef Leppard、Survivor、さらには初期のJoe Satrianiなど、あの時代のきらびやかで圧縮感のあるクリーントーンや、ミドルが前に出た甘い歪みに「グッとくる」なら、このペダルの出音にはニヤけてしまうはず。特に「クリーン2+コーラス」の組み合わせは、80年代リバイバル系バンドのライブにもそのまま使えそうな完成度です。

また、スタジオ録音で「いつもと違うトーンを差し込みたい」というクリエイティブ志向の方にも適しています。Rockman独特のコンプレッションとEQカーブは、他の機材ではなかなか再現できません。バッキングに敷くと音が抜けてくるあの感じ、トラックの中でちょうど良く存在感を保つ感じ――プロのエンジニアがRockmanを選んできた理由が体感できます。

そして、実は意外にも「ペダルボードに収まるRockman」を探していた人には、これがまさに待望の製品です。オリジナルのX100やラック版のSustainerは取り回しが難しく、現場向きではありませんでしたが、このMXR版はMXRサイズの筐体で、通常のエフェクターボードに無理なく収まります。ライブやリハーサルでも気軽に持ち出せるのは大きなメリットです。

一方で、「真空管アンプのようなレスポンス」や「ナチュラルな歪み」を求めるプレイヤーには、少し違和感があるかもしれません。Rockman独特の加工された質感は、その“作られた音”こそが魅力なのですが、正統派のアンプライクなトーンとは方向性が異なります。

総じて、「80年代ロックのDNAに惹かれる人」「ボードの中に1つ、飛び道具として“キャラの立った音”を入れたい人」、そして「Rockmanに昔憧れていたけど手が出せなかった人」にとって、MXR Rockman X100は間違いなく魅力的な選択肢となるでしょう。現代の制作環境にもしっかりフィットする、懐かしさと実用性が両立した名ペダルです。

MXR Rockman X100:Q&A

Q. Rockman X100ってどんなエフェクターなの?

A.

Rockman X100は、1980年代に一世を風靡したポータブルヘッドフォンアンプ「Rockman X100」のサウンドを、現代的なエフェクターペダルとして再構築した製品です。きらびやかなコーラス付きクリーン、ミドルに寄ったディストーションなど、80年代のロックやAORでお馴染みの“あの音”を、手軽にペダルボードで再現できます。

Q. オリジナルRockmanとの違いはあるの?

A.

音の傾向や機能は非常に近いですが、エコー機能が省かれている点が大きな違いです(オリジナルのX100にはエコーも内蔵されていました)。ただし、コーラスはMN3007 BBDチップを採用しており再現度は非常に高いです。音質は“くっきり明るめ”で、現代的な解像感もプラスされています。

Q. ステレオ対応って本当?どうやって使うの?

A.

本当です。裏蓋を開けて内部スイッチを切り替えることで、ステレオ出力に対応します。TRSケーブル(ステレオY分岐)を使ってインターフェースや2台のアンプに接続すれば、Rockman名物の広がるステレオコーラスを楽しめます。空間系との相性も抜群です。

Q. アンプの前段とエフェクトループ、どっちに繋げばいい?

A.

どちらでも使えますが、エフェクトループのリターンに繋ぐと最も本領を発揮します。これはRockman X100自体がプリアンプ的な設計だからです。クリーンなアンプの前段に入れても楽しめますが、EQやコンプ特性の違いから、若干トーンが変わる印象があります。

Q. 欠点はある?

A.

一番の注意点は、トーンコントロールが一切ないことです。そのため、細かな音作りには外部EQやアンプ側の調整が必須になることもあります。また、内蔵のエコーが省かれているため、空間系が必要なら別途用意する必要があります。とはいえ、それを差し引いても「Rockmanの音をこのサイズで出せる」という点は大きな魅力です。

Q. 初心者でも使いこなせますか?

A.

操作はとてもシンプルなので、初心者にもおすすめできます。スイッチやスライダーでモードを切り替えるだけで、すぐに印象的なトーンが得られます。ただし、音作りの自由度は高くないため、音色のバリエーションを求めすぎない方が満足度は高いでしょう。逆に、「自分では作れないけど、あの音が欲しい!」というニーズにはバッチリです。

Q. 真空管アンプと一緒に使うとどうなりますか?

A.

Rockman X100は、真空管アンプの前段に入れるよりも、リターン入力やライン接続の方が本領を発揮します。アンプのトーンキャラクターによっては、高域や低域が強調されすぎてしまい、本来のRockmanらしさが埋もれてしまう場合も。ただ、あえてアンプと組み合わせてクラシックとモダンの中間の音を作るというのもアリです。特にクリーンなチャンネルとの相性は良好です。

MXR Rockman X100:まとめ

現代に蘇った「あの音」思わず笑ってしまう再現度。

Rockman X100──その名前にピンときた方は、80年代のギターサウンドに心を奪われたことのある方かもしれません。そして、もしそうでなかったとしても、このペダルを一度鳴らしてみたら「なんか、知ってる気がする音だ」と思うかもしれません。それほどに、この音には時代の記憶が詰まっています。

今回レビューしたMXR Rockman X100は、ただの懐古主義で終わらない、本気の復刻モデルでした。クリーン、エッジ、ディストーション……4つのプリセットにスライダーとコーラス、という限られた構成ながらも、その完成された音作りには驚かされます。

特に印象的だったのは、コーラスをオンにしたクリーン2。もう“バンド・スコアの中の音”がそのまま出てくる感じで、思わずニヤリとしてしまいました。再生ボタンを押したら、そこは1986年のレコーディングスタジオ……そんな錯覚すらある音です。

一方で価格は少し張ります。約4万円台という設定は、ライトユーザーには少しハードルがあるかもしれませんが、「この音がこのサイズで手に入る」という意味では納得のプライシングです。むしろ、あの音が好きだった人にとっては、思い出とセットでお釣りがくるかもしれません。

癖はあります。EQがなかったり、モードは固定だったり。でも、それもまた「Rockmanってそうだったよね」と思える人には、たまらない魅力なのです。

もしあなたが、あの頃の音に憧れたことがあるなら。あるいは、今の音楽に“あの質感”を取り入れてみたいなら、このRockman X100、思っているよりずっと即戦力になるペダルです。

どう使うかは、あなた次第。

80年代ロックのエッセンスを、あなたのサウンドボードにぜひ。

コメント